机器人平台的商业化将加速。

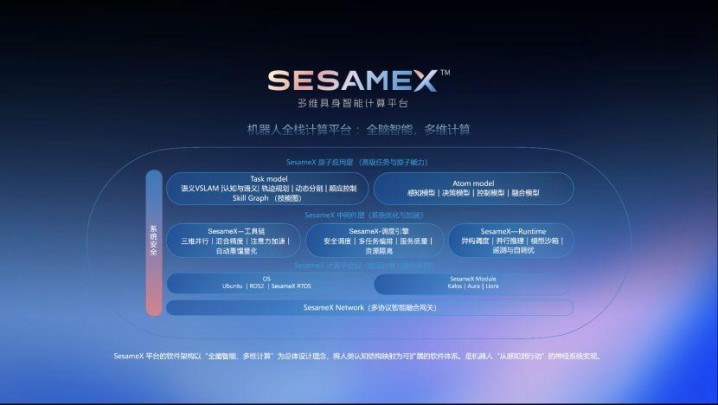

据IPO早知道消息,黑芝麻智能日前正式推出了面向机器人产业的SesameX多维智能计算平台,这也是业界首个全栈自进化,支持全脑智能的机器人商业化部署平台。

同时,黑芝麻智能还正式发布了机器人合作生态,并公布了首批机器人合作伙伴名单——包括云深处、傅利叶智能、自变量、极智嘉、云迹、联想、深庭纪、镜识、智平方、灵御智能、星程智能。值得一提的是,SesameX 平台的核心价值已率先落地,黑芝麻智能已与星程智能、深庭记、云深处、灵御智能等伙伴实现商业化部署,相关成果已应用于物流车、四足机器人、轮式机器人等多款产品中,成为生态内的标杆落地案例。

此外,黑芝麻智能与均胜电子达成战略合作,双方将聚焦机器人领域,计划未来推出基于SesameX计算平台的具身机器人头部总成和域控制器。同时,黑芝麻智能还与湖北华中电力科技开发有限责任公司达成战略合作,共同探索具身机器人在电力行业的落地应用。

在黑芝麻智能机器人业务负责人徐劲博士看来,黑芝麻智能进入到机器人领域并不属于“跨界”,更大程度上是希望把其在智能汽车领域的能力做一个延展。

黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣则透露,黑芝麻智能的机器人业务自2024年年底开始就有相关出货并且产生了相关收入。之所以如今才正式发布,只因为黑芝麻智能“把事情想清楚了”。“当我们今天发布之后,我想我们的商业化进程一定会加速,毕竟我们提炼出来的平台产品更符合一些客户的需求。”杨宇欣说道。

此外,杨宇欣还指出,机器人或者说具身智能时代,供应链的本土化会更加彻底。徐劲博士亦认为,即使目前国内大多数机器人公司在开发上都会用英伟达,但考虑到成本或者技术支持的时候,一定会去考虑中国的合作伙伴。“所以我们更多地把它看成是一个机会,而不是一个特别大的挑战。”

杨宇欣(左)、徐劲(右)

在机器人平台正式发布之际,黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣、机器人业务负责人徐劲博士向「IPO早知道」等分享了黑芝麻智能布局机器人业务的底层思考以及对未来的展望。

另外需要注意的一点是,黑芝麻智能于今年6月发布公告称,拟通过股权收购及注资方式,收购一家AI芯片企业。“本次收购若达成,有望扩充黑芝麻智能高中低全系计算芯片产品线,强化智能汽车全场景解决方案能力,并协同提升双方在量产交付及供应链管理效率。同时,促进公司产品拓展至更广泛的机器人应用,提供AI推理芯片全系产品及解决方案,有利于提升业务规模及财务表现,进一步增强公司在AISoC芯片领域的竞争优势。”

对此,杨宇欣解释称,未来黑芝麻智能希望做到从零点几T到几百T不同算力产品的覆盖,并成为AI时代的端侧AI计算平台和芯片供应商。“从黑芝麻智能创立到目前为止,公司的战略仍然没有做过大的跳跃,我们不会轻易决定做一件事,但一旦决定了,我们就会一直走到成功,这是公司的文化。”

以下系经「IPO早知道」整理的对话节选:

进入机器人领域是一种能力的延伸

Q:为什么选择在这个时间点正式发布了机器人平台,何时产生相关收入?

杨宇欣:其实我们的机器人业务自2024年年底开始就有相关出货并且产生了相关收入。

至于为何我们今天才正式发布,是因为在我们看来,机器人市场还处于非常早期的阶段,我们也不敢说我们已经摸到了一些市场的边界,包括技术边界、产品边界等等到底能做成什么样子,所以直到现在这个时间点我们基本想明白了,我们到底应该把我们的平台边界划在哪里,如何抽取这些共性的需求,把“通用平台”这件事由我们来承担。

当我们今天发布之后,我想我们的商业化进程一定会加速,毕竟我们提炼出来的平台产品更符合一些客户的需求。

Q:但今天其实并没有提到太多和黑芝麻智能相对成熟的智驾芯片的关联。

徐劲:我认为我们这次进入到机器人领域并不属于“跨界”,更大程度上是希望把我们在智能汽车领域的能力做一个延展。

至少在这个阶段,我认为机器人领域还存在两大问题:其一,出货量比汽车少,从这个角度来讲光“卖芯片”肯定是不行的;其二,机器人领域的软件和硬件水平都还不够成熟,如果只给机器人厂商一个芯片其实也干不了什么,所以站在我们的角度我更希望把我们的芯片定义成模组,这个模组在很多I/O上更符合机器人厂商的需求,同时在这上面叠加我们的底软工具链,包括算法的模型,通过更上层的“原子模型层”把这个能力赋能到机器人产业中去,这是我们当前更核心的一个思路。

杨宇欣:我们在发产品的时候,虽然底层是车规级的芯片,但实际上我们并没有把芯片的型号完全对应开来。我们发现,很多机器人厂商可能是算法背景的,但对底层的嵌入式开发、工程化等工作他们并不擅长,因此即使给了他一个芯片,支持他所需要投入的资源比支持一家车厂投入的资源还要多,这种时间的周期、投入的周期对我们来讲都不是最佳选择。

当然,如果真的出现了年出货量过千万台的机器人公司,到时候我们的商业模式就可能会随着产业链的发展做出相应变化,这将是一个既有利于我们、也将有利于我们的合作伙伴和客户的商业模式。

我们内部给机器人业务线的定位更多是一个卡位和布局——所谓“卡位”,就是我们如何在产业链里较为清晰地切分自己的边界、清楚地知道我们要做什么;所谓“布局”,则是上游是谁、下游是谁,因为我要找到那些未来的winner,这就是我们卡位和布局的点。

另外非常重要的一点是,芯片公司相对而言是一个赋能的角色,对行业的共性理解越深就越容易活下来,国内外很多成功的芯片企业都是提取到了“共性”;其次,芯片行业非常现实的一个问题就是“上量”,成功上量就代表了成本优势。

所以还是回到那句话,我们从汽车行业进入到机器人行业是一个顺其自然的演进,底层的技术相通性太多了。

持续寻找机器人商业落地的“最大公约数”

Q:能不能理解为,黑芝麻智能还不会去布局专门针对机器人的芯片?

徐劲:就像我刚刚提到的,从某种程度上来讲,智驾到机器人真的不是跨界。我自己在过去一年多的产品定义过程中发现,我们的(车规级)芯片已经可以支持现有的机器人厂商的相关需求。

所以站在公司战略的角度来看,这其实是一个比较好的战略,我们还会继续以车规级芯片为主,可能在一个比较长的时间内都不会为机器人单独开一个芯片,而是通过我们在机器人BU这边的了解,对机器人厂商的需求有更深一步的理解,在这过程中慢慢融合一些参考性方案,使我们的芯片能够慢慢针对机器人场景做一些事情。

当然,从更长远来看,机器人的需求肯定是非常之大的,而黑芝麻智能在整个具身智能范畴下既做车又做机器人,其实也可以被视作为一个福分。

Q:这次你们一共发布了三大解决方案,几乎覆盖了当前所有的机器人场景。

徐劲:首先,机器人的确是会有各种形态、各种各样的产品,但过去一年我们和很多不同的机器人厂商进行了一些交流,甚至是整体需求的分析,我们还是发现了很多共通的东西,这也是我们决定来开始做这件事的初衷。无论是感知、路径规划、语言交互的需求、大模型的需求,这些都是共通的。正是因为这种共通的需求,我们才判断出我们的芯片进入到这个行业是有机会的。

其次,我们一直在强调我们是一个商业落地的最佳平台。这意味着我们会紧密地和商业合作伙伴一起合作,包括教育行业、开发者社区等,我们希望通过这样一些方式,能够在这里面尽快找到“最大公约数”,从而使得我们的产品能够最终满足所有的需求。目前这三款产品已经是我们在前期基础上,通过最大公约数得出的能够覆盖最大场景的一个结果,当然我们还会继续跟行业内的各个玩家一起努力,看看怎么能够把这件事做得更好。

还有一个很重要的点,这里面很大的一部分在上层,包括工具链、参考模型,甚至包括更高一层的“原子模型”还是可以做很多事情,使得我们把更多技能映射到底层任务上来,通过软件可以做到更大的通用化,这也是我们非常相信的方向。

积极探索在海外放大中国机器人产业链优势

Q:在机器人业务起步的时候是否会同时布局海外市场,毕竟在汽车这块黑芝麻智能在海外做得也还不错。

杨宇欣:在中高算力的AI推理芯片领域,在全球范围内有大规模商业化经验的公司并不多,智驾领域是应用最多的。所以中高算力在智驾领域的的落地经验,对我们机器人业务的帮助是非常大的。算力越高,能干的事越大,支持的模型也越复杂。

回到国际化的话题。中国已经是机器人跑得最快的国家了,海外市场的布局更多是去找场景而不是去approach海外机器人厂商,我们也希望能够通过我们积累的一些资源和渠道,与我们的合作伙伴一起去海外落地场景。

徐劲:黑芝麻智能本身就是一家“生而全球化”的公司,我自己目前也在负责新加坡公司的运营,我在那里遇到了很多来自中国机器人公司的创业者也做了很多交流。

整体而言,中国的机器人产业链在全球来讲都有很大优势,而海外市场的付费意愿和价格则相对中国市场更具优势,所以我认为其中会存在一个“时差”。假设黑芝麻智能能够利用好这个“时差”,在这里面其实有很多东西是可以发挥的,我们也在积极探索过程中。

Q:会不会面临和英伟达等国际巨头的竞争?

徐劲:这一定会面临不同对手的竞争,但我们自己觉得我们还是有很大希望的。因为这是一个非常早期的领域,很多东西都没有定形,包括英伟达。如果大家仔细看的话,从整个中国的情况来看,我们公司的算力最接近英伟达的算力,当然下一代的芯片设计上我们甚至有一些技术超过了英伟达,毕竟我们的团队在芯片这边有非常深的积累。所以我们并不惧怕英伟达,我们觉得我们的芯片在某些程度上不比它差,我们是敢于迎接挑战的。

当然,在生态上可能跟它有一定的距离,而这恰恰是我们需要去努力的方向。目前国内大多数机器人公司在开发上都会用英伟达,但考虑到成本或者技术支持的时候,一定会去考虑中国的合作伙伴,所以我们更多地把它看成是一个机会,而不是一个特别大的挑战。

要做AI时代的端侧AI计算平台和芯片厂商

Q:之前你们公告收购了一家AI芯片公司,今天又正式发布了机器人业务平台,这对黑芝麻智能整体的估值逻辑是否也会带来一定的变化?

杨宇欣:估值最终取决于对市场节奏的把握以及最终落地体现出的业绩。

对于机器人业务,我们认为机器人领域商业化落地的关键时间节点到来了,同时我们的技术储备和前期试水也取得了一定的成绩;而至于端侧AI,我们目前更多在强调端侧AI能力,因为端侧AI是相对通用的,端侧AI最复杂的是自动驾驶,未来具身机器人也是端侧AI另外一个新出现的复杂场景。我们现在还在并购过程中,从公告来讲我们会去并购一家小算力AI芯片公司,那也是端侧AI。

我们有一个理念,未来所有的电子设备都需要算力,差别只是在于场景不同所需要的算力多少不同,那我们黑芝麻智能希望能够提供全场景算力的产品线支持,所以我们通过收购小算力公司可以达到,未来从零点几T到几百T不同算力产品的覆盖。换言之,我们黑芝麻智能希望能够成为AI时代的端侧AI计算平台和芯片供应商。

同时,我们还有一个共识,机器人或者说具身智能时代,供应链的本土化会更加彻底——因为汽车行业是靠海外供应链起家的,因为在成长过程中帮过那些车厂,所以他们对海外供应链还是有一定感情和亲和度的;但我认为机器人行业不会出现这个问题,因为上来就是本土化的供应链。

所以只要我们深耕“端侧AI芯片和芯片厂商”的定位,未来随着我们覆盖场景的增加、产品线的丰富,我相信市场会给出相应的估值。

Q:怎样在这个AI时代尽可能发挥黑芝麻智能的先发优势?

杨宇欣:芯片的迭代周期非常之长,可能一年到两年迭代一代,任何一个行业相对成熟的状态都是至少有两到三家芯片公司供应商,场景更复杂的可能还不止,当然数量也不会特别多。这些芯片公司根据自己的产品定义,面向不同的市场和解决场景,从而覆盖不同类型的客户,这是芯片行业本身的一个特点。

从这点来说,我们本身跟很多纯汽车芯片厂商还不一样,我们是有面向工业和消费者业务部门的,虽然不算大,但我们有非常成熟的业务,每年也能产生比较可观的收入。此外,现在能真正完成中高算力、智驾商业化闭环的公司也不多,我们本身就有先发优势,在智驾领域别人还在0到1的时候,我们在做1到10、10到100,别人挣扎在融资的时候,我们能率先上市,我们也有更多的资源和资本的支持,再加上我们的技术特点,这能让我们持续保持先发优势,就像这次机器人平台的发布,我们也是经过了将近一年时间的打磨和探索,所以我们认为我们现在也是ready的。

未来我们当然希望自己能占据一席之地。随着市场的发展,我们如何能更好匹配客户的需求,如何更好定义产品,如何更好去拓展场景,这些都是我们要努力的方向。没有人一上来就那么确定,但我们起码要去坚持做我们相信对的事。

我想强调的一点是,从黑芝麻智能创立到目前为止,公司的战略仍然没有做过大的跳跃,我们不会轻易决定做一件事,但一旦决定了,我们就会一直走到成功,这是公司的文化。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

炒股配资资讯提示:文章来自网络,不代表本站观点。